"Me obligaron a matar a mi hermana".

La nota estaba escrita a mano en un papel doblado. Adriana la había seleccionado de un montón.

La había escrito Gloria, una mujer reclutada de niña por las FARC que, junto a su mejor amiga, a quien llamaba “hermana”, resultaron heridas en combate. Se habían vuelto un lastre y el grupo armado le pidió a Gloria que se encargara de su amiga. "Ya no nos sirve”, le dijeron. En ese momento Gloria tenía 17 años.

La nota era una de varias que Adriana leía a solas una noche en su cuarto en una remota localidad del Magdalena Medio, una región de Colombia donde hay poca infraestructura, escasa presencia del Estado y constantes incursiones y amenazas de los grupos armados.

Adriana llevaba trabajando ocho años con comunidades vulnerables en proyectos de capacitación enfocados en el medio ambiente y la niñez temprana. Pero le gustaba incorporar una metodología de mayor acercamiento personal para estimular el diálogo, forjar amistades y conocer sus historias íntimas.

Sin embargo, no era fácil ganarse la confianza de la gente en ese entorno, así que en uno de los últimos talleres que condujo tuvo una idea: “¿Quiénes de ustedes quisieran contar algo antes de morirse, pero no ahora, no en este espacio, no enfrente de todos?”, preguntó al grupo reunido.

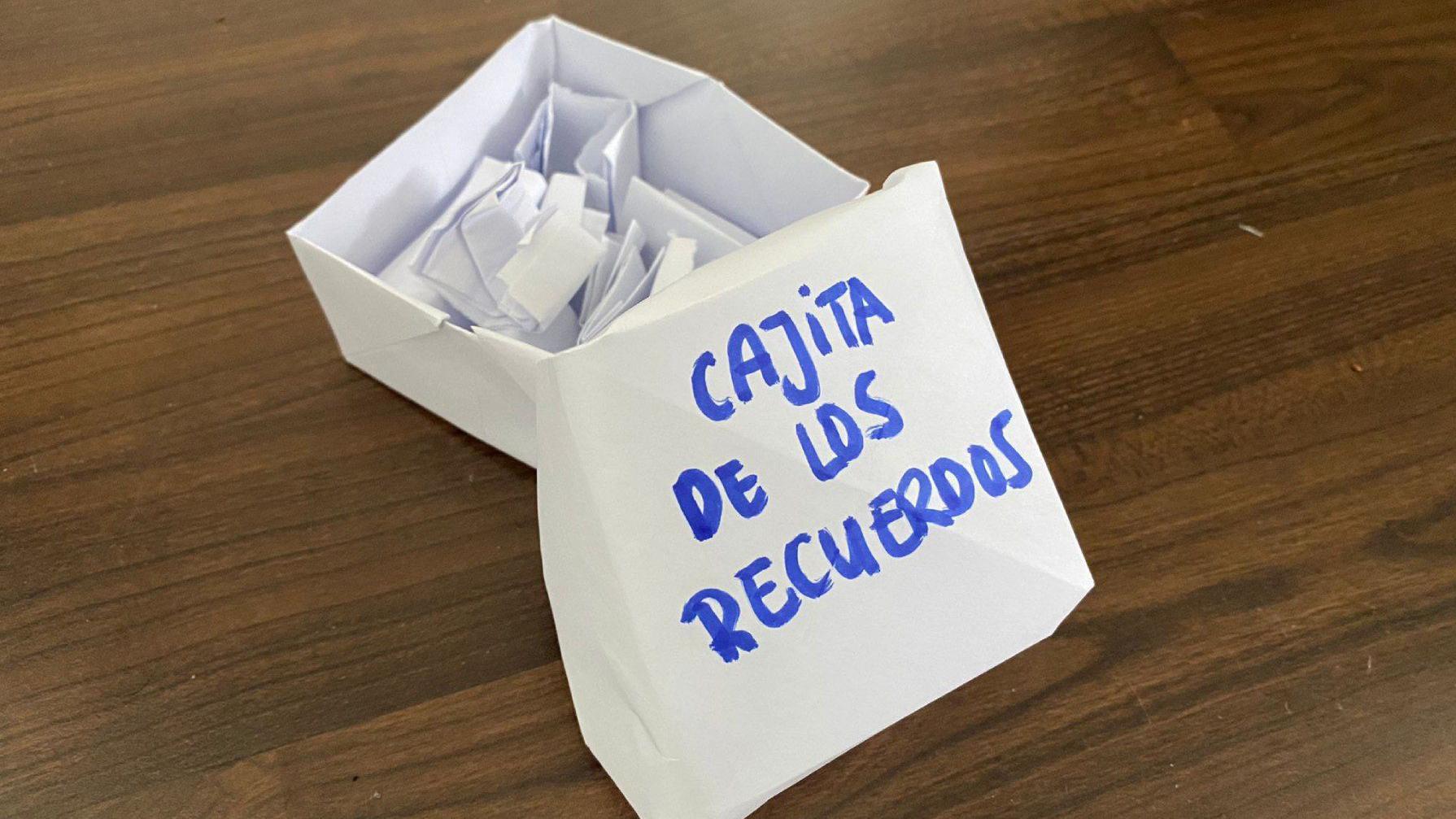

Todos alzaron la mano. Entonces les pidió que escribieran o dibujaran algo que representara eso que aún no eran capaces de relatar en público. Improvisó rápidamente una caja de origami y allí metieron los papeles. Alguien dijo: “Llamémosla la ‘cajita de los recuerdos’”.

Esa era la cajita que ahora tenía en sus manos, llena de papeles que hablaban de violaciones, incesto, secuestros, violencia y muertes. Los participantes le habían propuesto que se la llevara y que leyera en privado las historias.

Quedó estremecida. La lectura no sólo le trajo de un solo golpe todo lo que había visto y escuchado en el transcurso de su trabajo, sino que voló la tapa de su propia “cajita”, que contenía los recuerdos de abuso, amenazas y atrocidades que ella misma sufrió y que había reprimido todo ese tiempo.

Estamos sentados al lado de un frondoso bosque en la ciudad de Hannover, Alemania, donde ahora Adriana vive, y me cuenta del entusiasmo que sintió al ser reclutada por una ONG que recibía dinero de grandes donantes internacionales para invertirlos en proyectos ambientales y de impacto en la niñez en regiones apartadas de Colombia.

En 2013, con 26 años de edad y varios títulos de universidades europeas bajo el brazo, esta hija de padre colombiano y madre alemana había regresado a Colombia, el país donde se crio, con la ilusión de poner en práctica lo que había aprendido.

“Yo quería se parte del equipo de fortalecimiento de capacidades. Me gustó mucho poder trabajar con los seres humanos. No únicamente cuidar del árbol sino del que cuida el árbol”, señala.

A partir de entonces y durante años, sus tareas comprendieron un itinerario de innumerables visitas a lugares tan remotos que para llegar implicaban largas horas, hasta días, en lancha, a caballo y a pie.

“Viajé permanentemente al Chocó biogeográfico, desde Tumaco (en el suroccidente) hasta la frontera con Panamá, eso dura tres meses si uno hace todo el recorrido. Estuve mucho en Caquetá, en la frontera con Putumayo… en el Magdalena Medio, en San Pablo, Cantagallo, Yondó, Mutatá…”

Fue un periplo de aprendizaje, nuevas relaciones, toma de conciencia, reflexión y revelación en torno a una Colombia desconocida: de gran belleza natural, complejidad étnica, cultural y política, y extremadamente conflictiva.

“Adrianita, estás en otro lugar”

“Recuerdo el respeto que sentí por el mar Pacífico”, cuenta Adriana de una de sus primeras experiencias.

Había sobrevivido un arduo viaje en lancha por el agitado mar para llegar a una localidad en la costa pacífica a trabajar en un proyecto con la comunidad local en torno a la reducción de emisiones por deforestación y degradación.

“Entramos en la bocana (la desembocadura de un río) y todo alrededor son manglares, árboles que se extienden como arañas gigantes… Y los olores, los distintos animales, sobre todo las aves que había, era impresionante”.

No obstante tenía aprehensión de cómo ella, una mujer blanca, citadina y privilegiada, encajaría en ese entorno. Pero se sorprendió de la espontánea y calurosa bienvenida de los lugareños

“Sentí el corazón gigante. Me hicieron sentir que pertenecía inmediatamente”.

Pero tuvo ajustes complicados que hacer, como cuando le sirvieron de desayuno un sancocho de pescado. “Me acuerdo oliendo esa sopa. Eran las seis de la mañana y yo dije ‘pucha, Adrianita, estás en otro lugar’”. Se la tomó, sin embargo, pues “estaba hecha con mucho amor”.

Localidades como esta suelen consistir de unas casas de madera elevadas del piso para cuando sube la marea, con cuartos simples y toldos indispensables contra los mosquitos. Un centro de reunión comunitario, una escuela primaria y tal vez una tienda que vende bebidas y productos empacados ya pasados de la fecha.

No hay tratamiento de residuos pero sí bastante quema de basura. Los puestos de salud sólo se encuentran en los pueblos más grandes y distantes. Pocos sitios tienen agua corriente y, por consiguiente, tampoco hay baños.

“Lo que tienen son unas estructuras de madera sobre el río con un hueco en la mitad y uno se acurruca y ahí hace sus necesidades”, cuenta. “Es muy chistoso porque hay unos pescados que brincan y se comen el popó… Los llaman cagas”.

Tuvo la suerte de viajar mucho con un colega que era un ingeniero ambiental que conocía bien esas regiones. "Me explicaba cuál era el pájaro que estaba cantando, para qué servía aquel árbol, cómo funciona el mangle, cómo se saca la piangua (un molusco de la región). Así empecé a aprender".

Cada familia tenía su huerta y después del pueblo seguían el monte y los cultivos más grandes, dice Adriana. “Hay mucho plátano, arroz, yuca, naidí, coco, papa china… y cacao. ¿Has comido la fruta de cacao? ¡Qué delicia!”.

Los lugareños venden lo que cosechan a diario, pero el mayor ingreso de muchas familias y el más estable es la coca. “La coca es muy fácil de cultivar. El cacao, el arroz, el plátano necesitan cuidado. La coca no necesita nada”, señala Adriana.

Los cultivos de coca solo eran una parte de la otra realidad que enfrentó Adriana durante sus misiones.

Con las botas listas

"Cuando pasemos por aquí no mire", aconsejó Emiliano, un conductor de confianza, para que Adriana apartara la vista de los cultivos y laboratorios de coca, así como de las minas de oro ilegales, en el sur del departamento de Bolívar.

Los grupos armados (FARC, ELN, paramilitares o ejército) eran la autoridad en ciertos lugares y, si no vinculados a estos, los pobladores estaban sujetos a su presencia y actividades.

Para Adriana y demás trabajadores sociales eso implicaba entregar información personal, negociar el paso por las regiones que controlaban, someterse a interrogatorios, esconderse o, como en esa ocasión, hacerse los de la vista gorda.

Había notado que los lugareños siempre tenían sus botas pantaneras al lado de la cama. Una noche en una pequeña localidad cerca de la frontera con Ecuador entendió por qué.

“Esa noche empezó muy duro una balacera. Paterson (un trabajador local) se levantó, me sacó de la cama, cogimos las botas y salimos a escondernos debajo de las tablas de una casa”.

Tendidos en un espacio reducido, podían escuchar entre el fuego cruzado motores de lanchas, gente corriendo, gritos, madres implorando: “¡No se lo lleven, por favor!”.

Las FARC habían llegado a reclutar forzosamente a los jóvenes de la comunidad, asegura Adriana, y hubo un enfrentamiento con otro grupo armado, posiblemente el ejército.

“Pasamos una noche y un día inmóviles. Paterson me tapaba la boca, no porque fuera a gritar, sino porque no podía parar de llorar y quería salir a hacer algo”.

Cuando finalmente pudieron salir de su escondrijo, el aire olía a pólvora, habían matado a una mujer con la que había trabajado el día anterior, pero la comunidad regresó a sus quehaceres como si nada.

“Ese modo de sobrevivir, que no es vivir, yo lo adopté en algún momento”, dice Adriana.

El ajedrez

Fuera de reclutar, combatir y realizar actividades ilegales para financiarse, los grupos armados también tenían un componente social, comenta Adriana. Así que su trabajo de capacitación implicaba entrar en una relación delicada con ellos.

“Ellos tienen un ajedrez perfectamente armado. La gente de la comunidad son sus fichas y tienen que saber exactamente cuándo se mueve el caballo, cuándo se mueve el alfil”, explica. “Si llega alguien distinto, con una ficha distinta, para ellos es muy complicado”.

Durante un proyecto en una zona controlada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Adriana se vio en medio de ese juego cuando fue interrogada por una comandante muy intimidante.

“Era la comandante Mawi. Una negra hermosa, con músculos, bellísima y un hueco en el cuello”, como describe una posible traqueotomía que le habrían hecho a la guerrillera.

Dice que además hablaba con perfecto dominio sobre las desigualdades del país, la injusticia del territorio.

Como una metralleta, Mawi le preguntaba qué había estudiado, qué era lo que hacía, cuál era su postura política.

"Estaba deslumbrada con esa mujer. No sabía a dónde mirarla, si mirarle el hueco, si mirarle la granada, si no mirarla o, peor aún, ¿por qué no la estoy mirando?", dice Adriana reflejando su confusión.

La comandante le dejó muy claro quién estaba en control y qué mecanismos tenían para ejercer ese control. “Usted puede venir a hacer lo que quiera, mona, pero tiene que saber que la gente acá se queda y eso es lo que hay”.

Adriana pudo comprobarlo de la manera más cruda cuando una noche fue a ver las minas de oro ilegales donde los niños son forzados a excavar en los estrechos agujeros y las niñas son prostituidas.

"Se llevaron a dos niñas de doce años, ni siquiera sé si ya habían menstruado, y vi para qué se las llevaron. Al otro día estaban de vuelta en el colegio aprendiendo a leer", dice conteniendo las lágrimas. "Y uno no puede hacer nada".

Como tampoco pudo hacer nada cuando casi todas las noches en ese mismo lugar, un hombre entraba en su cuarto, levantaba el toldillo de la cama y le ponía un arma en la cabeza. "Para que se acuerde quién manda acá, mona", le susurraba al oído.

Entre más se adentraba en esa jungla real y simbólica, “más dramático se volvía todo, más salían a la luz aquellas cosas que siguen siendo invisibles en Colombia”.

Trabajo esquizofrénico

Había presenciado eventos desgarradores y escuchado cientos de historias trágicas y lamentables con las personas que había establecido una estrecha relación, sin oportunidad de asimilarlas.

Como el relato de Maricruz, una líder que buscaba equidad de género en su territorio y que fue desplazada por la violencia de los paramilitares.

Le contó que, cuando llegó el grupo armado a su vereda, sus hermanos corrieron a esconderse, pero uno de ellos, Juan, lo atraparon. Fue forzada a ver cómo lo mataron con una motosierra.

Sus restos, en pedazos, “fueron empacados en una bolsa plástica y en una canoa lo mandaron a casa de su madre”.

Aunque tenía un certificado de “coach” u orientadora que la dotó de herramientas para conducir sus sesiones comunales y trabajo con los niños, afirma que aparte de eso la ONG no ofrecía más cursos de capacitación ni había protocolos para seguir en situaciones difíciles.

Las cosas funcionaban hasta cierto punto, “pero en un país como Colombia, donde la seguridad individual y grupal está permanentemente en peligro, es muy hijo de puta que uno no sepa previo y en el momento qué es lo que tengo que hacer”.

Señala que tampoco había canales para comunicar el efecto que el trabajo y las circunstancias estaban teniendo sobre ella.

“Todo era muy intuitivo. Literalmente era lo que el compañero de dijera a uno qué hacer en caso de…”, afirma. “No había siquiera un kit de primeros auxilios”.

Como una tarde en Domingodó, corregimiento del Carmen de Darién, cerca del río Atrato, donde Adriana conducía un taller mientras unos niños jugaban a la guerra con unos tubos.

De pronto escucharon un totazo, seguido de un grito y parálisis momentánea. Todos salieron corriendo hasta donde Anderson, un niño de 10 años con una herida en la frente causada por un proyectil lanzado con uno de los tubos que tenía pólvora.

Adriana lo tomó en sus brazos. “¿Me voy a morir?”, le preguntó el chico. Ella le dijo que todo iba a estar bien. Ayudó a llevarlo a una lancha que habían alquilado para trasportarlo al centro de salud más cercano y la vio desaparecerse río arriba con él y su madre a bordo.

Ocho horas después escucharon el motor de la lancha acercándose, esta vez con un pequeño sarcófago de madera cubierto con una manta.

“Al otro día los niños continuaron jugando a la guerra”. Una buena metáfora de lo que pasaba en el país.

Pero no había más opción, ni para la comunidad ni para Adriana. Había que pasar la página y concentrarse en alguna otra fase del trabajo. “Era un poco esquizofrénico”, indica.

Sepultada

“Hoy estoy empepada”, me confiesa Adriana el segundo día que la entrevisto. “Me tomé dos ansiolíticos para poder contar esta historia”.

Se trata del terrorífico evento que le tocó vivir en carne propia, durante un trabajo en la región del bajo Baudó, un río en el departamento de Chocó, donde hay alta presencia paramilitar.

El viaje había empezado bien, en un lugar de nombres muy sonoros que Adriana pronuncia como recordando una canción: “San Andrés de Usará, Sivirú, Pilizá”.

Se había hospedado en un hostal local. Una noche, cuatro hombres entraron en su habitación, la amarraron de pies y manos, la amordazaron, le taparon los ojos y la cargaron hasta una lancha.

“En ese momento dije ‘listo, ya, acá fue. No hay manera de que salga viva de esto’”.

Llegaron a un bosque, donde la amarraron a un árbol, le destaparon los ojos y empezaron a interrogarla.

Le impresionó la cantidad de información que tenían sobre ella, sus movimientos, sus hábitos, sus datos personales. “Sabían de mi hermano, mi mamá, de mi papá, lo que ellos hacían”.

Las preguntas eran constantes y repetitivas. Temió equivocarse al contestar y que eso le costaría, hasta que pararon.

Adriana también detiene su relato para recomponerse.

“Esto a pesar de ansiolíticos es difícil”, reconoce mientras aspira profundamente su cigarrillo electrónico antes de continuar el relato.

“Me volvieron a tapar los ojos y a uno de ellos le dijeron: ‘Negro, traiga un palo’”.

La desamarraron del árbol, le quitaron la ropa, la tiraron bocabajo y se dieron a violarla violentamente.

“Me empezaron a meter el palo… por… por atrás”, cuenta, seguido de un largo silencio mientras revive en su mente el horror. “Sentí que las tripas se me estaban saliendo”, grita como si todavía sintiera el dolor. “Luego me voltearon y cada uno abusó de mí”.

En algún momento se desmayó, recuerda, y cuando volvió en sí estaba toda mojada en su propia sangre.

“Ese día me mataron. Enterré la Adriana que tenía un propósito. Ahí quedó sepultada en ese árbol hasta hoy”.

La cajita de los recuerdos

El traumático evento también quedó enterrado en su memoria durante los tres años más que siguió trabajando en el terreno.

"El cerebro abre un compartimiento, mete ahí un montón de cosas y lo cierra", explica.

Pero sólo hasta esa noche en San Rafael de Chucurí, en el Magdalena Medio, cuando abrió la "cajita de los recuerdos" donde estaban depositadas las historias secretas de los participantes en el taller que había dirigido con la comunidad de pescadores.

El relato de Gloria, que abre esta historia, fue uno de muchos que empezaron a resquebrajar ese contenedor hermético.

Con Gloria pudo constatar después que había sido abusada por su padre desde los 3 años y reclutada a los 8 por las FARC, donde militó casi una década hasta quedar en silla de ruedas por una herida en combate y desechada del grupo.

"Otra nota fue de una mujer que le decían la negra. Su tío, también militante de un grupo armado, abusó de ella y hoy tiene un hijo de él, pero nadie lo sabe".

Pero la nota que más le sorprendió fue la de Beykker, un hombre que a los 22 años "se había unido al ejército colombiano con el sueño de contribuir con la paz en su país".

Esto era lo que decía: “Como parte del ejército maté a niños. Ayudé a abrir una fosa común”.

Fue el resultado de un enfrentamiento con la guerrilla en la selva. Tras una balacera de tres horas quedaron muchos cuerpos en la calle y en una cancha de fútbol. Recogen unos 15 y se los llevan en un camión para enterrarlos en una fosa enorme “en la mitad de la nada”.

Su franqueza la dejó atónita, pero también la llenó de dudas en cuanto al objetivo de su labor y del futuro del país.

"En ese momento, todo, todo, todo empezó a venirse encima mío como una avalancha de ocho años de narraciones", dice entre lágrimas.

"Esa noche en San Rafel de Chucurí sentí que yo no tenía idea de quién era, de quién es quién, que el conflicto armado es tan complejo que no veía salida. Esto no tiene salida nunca", concluyó.

Recuperación

No pudo seguir mucho tiempo más en sus labores. Tuvo ataques de pánico y vio la necesidad de pedir una baja remunerada. La ONG se la negó y terminó unilateralmente su contrato, pagándole unos meses de indemnización estándar.

Hace dos años, tras ser diagnosticada con trastorno por estrés postraumático, TEPT, Adriana se fue a Alemania para recuperarse mental y emocionalmente.

Se trataba de un receso temporal, donde recibió atención psicológica, pero el preciso día que iba a regresar a Colombia recibió una llamada anónima.

Era del grupo paramilitar el Clan del Golfo, asegura. Antes de venir a Alemania, Adriana había dado su testimonio a la Comisión de la Verdad, parte del proceso de paz entre el gobierno y las FARC.

La voz decía que sabían lo que había dicho y le advirtieron que no regresara.

No obstante, su conexión con las personas con las que convivió, escuchó y compartió experiencias en los lugares más difíciles de Colombia, "una Colombia profunda" como la llama, continúa a distancia.

"Mi corazón está allá siempre. Todavía me llaman las mujeres con la que trabajé en Tumaco y las apoyo en sus procesos. Los niños me llaman y me cantan las canciones que cantábamos hace años", dice.

"Mi cuerpo carga cicatrices internas de tantas mujeres, hombres y niños que sólo conocen una vida con violencia, una vida en guerra".

"Nos matan y nos dejan vivas".

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.